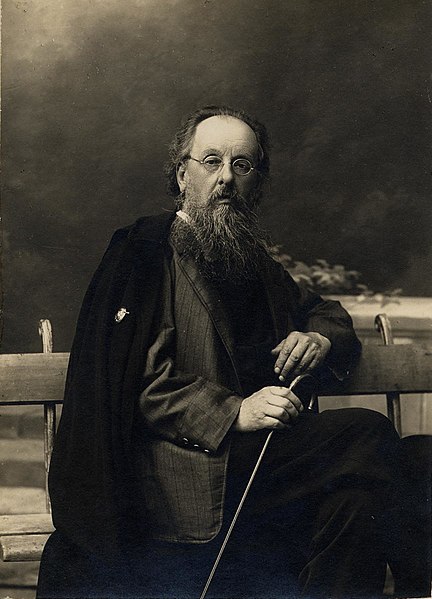

“Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели.”

“Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство.”

(Константин Циолковский)

После того как в Советском Союзе был осуществлён запуск первых искусственных спутников Земли, а затем и летательных аппаратов с живыми существами-собаками — стал очевидным факт, что в нашей стране созданы все необходимые научно-технические предпосылки для полёта человека в космос.

За право стать родиной космического первопроходца в борьбу включились две сверхдержавы — США и Советский Союз.

В СССР была создана целая индустрия, работающая на Космос. Тысячи предприятий, сотни учёных, десятки научных институтов и конструкторских бюро решали задачу пилотируемых космических полётов. Был сформирован мощный научный кулак из нескольких ведущих КБ во главе с Сергеем Павловичем Королёвым. 5 января 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О медицинском отборе кандидатов в космонавты”, а 22 мая 1959 года появилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О подготовке человека к космическим полётам”. Для будущих кандидатов в космонавты были заявлены критерии отбора. Среди которых возраст до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, а вес не более 75 килограммов. И, конечно, каждый кандидат должен был обладать отличным здоровьем.

11 января 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС К. А. Вершинина была организована войсковая часть 26266, задачей которой была подготовка космонавтов. Впоследствии эта часть была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС. Планировалось отобрать 20 космонавтов. 24 февраля 1960 года начальником Центра подготовки космонавтов (ЦПК) был назначен полковник медицинской службы Евгений Анатольевич Карпов.

К началу марта 1960 года была отобрана группа из 20 будущих космонавтов. 7 марта 1960 года в первый отряд космонавтов были зачислены двенадцать человек: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. Позже в этот отряд космонавтов были зачислены: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, Марс Рафиков, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов и Анатолий Карташов (последние двое были отчислены из отряда до окончания ими космической подготовки). На момент зачисления самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, самому младшему, Валентину Бондаренко — 23 года.

В первом отряде космонавтов были 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков морской авиации.

Летом 1960 года была выделена группа из шести космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Анатолий Карташов и Валентин Варламов. Эта группа продолжила непосредственную подготовку к первому полёту человека в космос. Позже А. Карташов был заменён Григорием Нелюбовым, а В. Варламов — Валерием Быковским. Эти шесть космонавтов 17 и 18 января 1961 года успешно сдали экзамен для первого полёта в космос (оценку «пять» получили Гагарин, Титов, Николаев и Попович, «четыре» — Нелюбов и Быковский). 12 апреля 1961 года первый космический полёт совершил Юрий Гагарин, его дублёром был Герман Титов, резервным космонавтом — Григорий Нелюбов.

Дорога в космос была проложена. СССР одержал победу. Первым человеком в космосе стал советский космонавт. Двадцать человек. По разному сложились их судьбы. Не всем им довелось побывать в космосе. Но всех их объединяет одно — они были первыми!

|

Валентин Васильевич Бондаренко. Родился 16 февраля 1937 года в Харькове. Окончил Армавирское военное училище в 1957 году. До зачисления в отряд космонавтов проходил службу в Прибалтийском военном округе. 23 марта 1961 года погиб при пожаре в барокамере. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался от ожогового шока. Награждён орденом Красной звезды (посмертно). Похоронен в Харькове, где жили его родители, на 10-м городском кладбище в Липовой Роще.

|

|

Григорий Григорьевич Нелюбов (31 марта 1934, Порфирьевка, Евпаторийский район, Крымская область — 18 февраля 1966, село Кремово, Приморский край), лётчик морской авиации, отчислен из отряда 17 апреля 1963 года. Был одним из претендентов на первый космический полёт. Входил в группу подготовки космонавтов к полёту кораблей “Восток-2”, “Восток-3” и “Восток-4”. В июне 1962 года был выведен из группы подготовки к полёту “Восток-3” и «Восток-4» по состоянию здоровья. По целому ряду объективных и субъективных причин ему не дают шанса совершить космический полёт. В довершение всего он совершает грубый дисциплинарный проступок и вместе с двумя товарищами по несчастью (Аникеевым и Филатьевым) был отчислен из отряда космонавтов и Военно-воздушной академии. Григорий Нелюбов продолжил службу в Военно-воздушных силах СССР на Дальнем Востоке. Нелюбов тяжело переживал срыв своей космической карьеры и надеялся, что его в скором времени вернут в отряд космонавтов. Но надежды на возвращение не оправдались. Погиб в результате несчастного случая 18 февраля 1966 года под колёсами поезда. У Нелюбова две могилы. Одна — на кладбище села Кремово Михайловского района Приморского края. Но на месте его гибели вдова собрала оставшуюся запёкшуюся кровь, осколки костей, взяла часть земли с могилы и вещи Нелюбова и захоронила на Капустяном кладбище в Запорожье.

|

|

Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 года в Москве. Лётчик-инженер ВВС, инженер-полковник. После окончания в 1949 году Батайского военного училища служил в Северо-Кавказском военном округе. В 1959 году после успешного обучения в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского продолжил службу в Государственном Краснознамённом НИИ ВВС. Здесь он занимался испытаниями новых образцов авиационной техники вплоть до зачисления в отряд космонавтов. Совершил два космических полёта. И оба раза на первых кораблях нового типа. 12 октября 1964 года на космическом корабле “Восход-1” Это был первый в мире многоместный космический корабль. Впервые в составе экипажа были не только лётчик, но также инженер и врач. Впервые в истории экипаж совершал полёт без скафандров. Впервые была применена система мягкой посадки. Второй полёт в космос 23 апреля 1967 года на космическом корабле “Союз-1”. 24 апреля 1967 года погиб во время посадки на корабле Союз-1. Дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно). Прах Владимира Комарова помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

|

|

9 марта 1934 года в городе Гжатск Смоленской области в семье колхозника родился будущий космонавт № 1 на планете Земля — Юрий Алексеевич Гагарин! Ю.А. Гагарин в 1951 г. окончил ремесленное училище № 10 по специальности формовщика-литейщика (с отличием) и школу рабочей молодёжи в г. Люберцы (Московская область). В 1955 году Юрий Гагарин окончил Саратовский индустриальный техникум (с отличием) и Саратовский аэроклуб. В 1957 г. выпускается лейтенантом (по первому разряду) из Первого Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова в городе Оренбурге. 12 апреля 1961 г. совершил первый в мире полет в космос на космическом корабле «Восток» продолжительностью 108 минут. Всего один оборот вокруг Земли, но этот полёт дал начало новой эпохе — эпохе освоения космического пространства. И первым человеком в космосе стал гражданин страны Советов! США получили не просто «щелчок по носу» — они проиграли битву за космос! Юрий Алексеевич Гагарин стал послом мира и на всей планете не было места, где не знали его. С 23 мая 1961 года Ю.А. Гагарин стал командиром отряда космонавтов. С 20 декабря 1963 года — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. Заслуги его были оценены по достоинству — Герой Советского Союза (Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года). Трагически погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолёте. Урна с прахом замурована в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

|

|

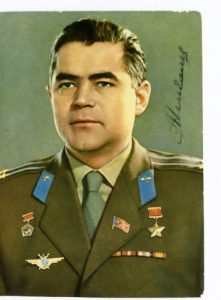

Павел Иванович Беляев родился 26 июня 1925 года в селе Челищево, Северо-Двинской губернии (ныне Вологодской области). Лётчик-космонавт СССР № 10, Герой Советского Союза, полковник. В 1943 году добровольцем вступил в ряды Красной Армии и был направлен в Ейское лётное военное училище, которое и окончил в 1945 году. В составе 38 гвардейского истребительного авиаполка 12 штурмовой авиадивизии участвовал в боевых действиях с японскими милитаристами. В 1959 году окончил Военно-воздушную академию. После зачисления в отряд космонавтов проходил подготовку к полётам на кораблях типа “Восток” и “Восход”. 18-19 марта 1965 года совершил космический полёт в качестве командира корабля «Восход-2». Во время этого полёта второй пилот корабля А. А. Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. В последующие годы проходил подготовку к полётам на кораблях типа “Союз”. Скончался 10 января 1970 года в Москве от перитонита. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

|

|

Валентин Степанович Варламов родился 15 августа 1934 года в Пензенской области. После окончания в 1955 году Новосибирского авиационного училища лётчиков до зачисления в отряд космонавтов проходил службу в частях ПВО. В отряде космонавтов проходил подготовку к космическому полёту на корабле “Восток”, был отобран в группу шести космонавтов, готовившихся к первому полёту. 24 июля 1960 года во время купания в озере получил серьёзную травму шейного позвонка. Долго лечился, но тем не менее 6 марта 1961 года был отчислен из отряда космонавтов по состоянию здоровья. Продолжил работу в Звёздном городке. 2-го октября 1980 года во время оклейки квартиры обоями упал и, ударившись виском об угол кровати, умер. Трагическая и нелепая смерть. Похоронен на кладбище деревни Леониха, Московской области.

|

|

Валентин Игнатьевич Филатьев родился 21 января 1930 года в деревне Малиновка Ишимского района Тюменской области в многодетной семье, что впрочем тогда было не диковинку. Великая Отечественная война не обошла стороной и семью Филатьевых. Отец и один из старших братьев погибли на фронте. Ещё один брат умер от ран. После войны Валентин окончил педагогическое училище и получил диплом учителя начальных классов, но учителем работать не стал, а в 1951 году поступил Сталинградское военное авиационное училище. После его окончания в 1955 году направлен для дальнейшего прохождения службы в части ПВО в город Орёл. С 11 января 1956 года служил лётчиком 472-го истребительного авиационного полка 15-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии, а 13 декабря 1957 года переведён на должность старшего летчика в 3-й гвардейский истребительный полк той же дивизии, где и служил вплоть до зачисления в отряд космонавтов. В том же гарнизоне служили Валентин Варламов и Марс Рафиков — его будущие коллеги по отряду космонавтов, куда 16 декабря 1961 Валентин Филатьев и был зачислен. Казалось судьба улыбнулась ему. Но он совершает грубый дисциплинарный проступок и вместе с двумя товарищами по несчастью (Аникеевым и Нелюбовым) был отчислен из отряда космонавтов 17 апреля 1963 года. После отчисления из отряда космонавтов продолжил службу в ПВО. После выхода в отставку в 1969 году работал преподавателем в профессионально-техническом училище в городе Орёл. С 1970 по февраль 1977 года работал сотрудником Государственного института по проектированию приборов строительных заводов “Гипроприбор”. Умер 15 сентября 1990 года. Похоронен на одном из городских кладбищ в городе Орёл.

|

|

Иван Николаевич Аникеев родился 12 февраля 1933 года в посёлке Свобода, что в Воронежской области. Как многие мальчишки той нелёгкой поры мечтал стать лётчиком. И мечта его воплотилась в жизнь. После окончания в 1955 году Ейского военно-морского авиационного училища имени И.В. Сталина для дальнейшего прохождения службы был направлен в части морской авиации Северного флота, где и служил вплоть до зачисления в отряд космонавтов. Военный лётчик 2-го класса. За участие в подготовке первого полёта человека в космос был награждён орденом Красной Звезды. Говорят, что каждый человек кузнец своего счастья, но и несчастия своего тоже. Вместе с двумя товарищами по несчастью (Филатьевым и Нелюбовым) он совершает грубый (по тем временам) дисциплинарный проступок. 17 апреля 1963-го года его отчисляют не только из отряда космонавтов, но и из Военно-воздушной академии. После отчисления из отряда космонавтов Иван Аникеев продолжил службу в Военно-воздушных силах. С 2 июля 1963 года Иван Аникеев служил старшим лётчиком, а с 6 ноября 1965 года – штурманом наведения командного пункта 611-го ИАП 3-го корпуса ПВО в городе Бежецк Тверской области. Также был инструктором парашютно-десантной подготовки, совершил 89 прыжков с парашютом. В сентябре 1975 года он вышел в запас в звании капитана авиации. После выхода в отставку, проживал в городе Бежецк, Калининской области. Увлекался музыкой и театром. Умер от онкологического заболевания 20 августа 1992 года на 60-м году жизни. Похоронен на Новом городском кладбище в Бежецке.

|

|

Георгий Степанович Шонин родился 3 августа 1935 года в городке Ровеньки Ворошиловградской области Украинской ССР. Война принесла горе и в их семью. Его отец — Степан Васильевич Шонин ушёл в первые дни на фронт и сгинул, пропал без вести. В 1957 году окончил Ейское военно-морское Ордена Ленина авиационное училище имени И.В. Сталина училище с одними отличными оценками и в звании лейтенанта был направлен для дальнейшего прохождения службы на Балтийский флот в 935-й истребительный авиационный полк. В марте 1958 года его переводят на Северный флот в 768-й истребительный авиационный полк. Там он и познакомился с Юрием Алексеевичем Гагариным — будущим первым космонавтом планеты, который служил с соседнем 769-й полку, расположенном в посёлке Луостари-Новое Мурманской области. После завершения общекосмической подготовки проходил обучение для полётов на космических кораблях серий “Восток”, “Восход” и “Союз”. Именно на космическом корабле “Союз-6” в качестве командира с бортинженером Валерием Кубасовым 11 октября — 16 октября 1969 года совершил свой космический полёт. Полёт продолжительностью 4 суток 22 часа 42 минуты 47 секунд проходил одновременно с полётом космических кораблей “Союз-7” и “Союз-8”. Во время полёта впервые в мире были осуществлены эксперименты по проведению сварочных работ в космосе. Также был проведён эксперимент “Факел” по обнаружению запусков баллистических ракет. За полёт Шонину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и звание Лётчик-космонавт СССР. Ему также присвоили очередное воинское звание полковник и квалификацию “Космонавт 3-го класса”. В 1970-1973 годах он начальник отдела военных программ “Алмаз” и “Союз-ВИ” первого управления, в 1976-1979 годах — начальник второго управления Центра подготовки космонавтов. В 1979 году продолжил службу в должности заместителя командующего 5-й воздушной армией Одесского военного округа, а затем заместителя командующего ВВС Одесского военного округа. В запас ушёл с должности начальника 30-го Центрального НИИ авиационной и космической техники Министерства обороны СССР в звании генерал-лейтенанта. Скончался в ночь на 6 апреля 1997 года у себя дома в Звёздном городке от сердечного приступа. Похоронен на кладбище деревни Леониха (вблизи Звёздного городка) Щёлковского района Московской области.

|

|

Евгений Васильевич Хрунов — лётчик-космонавт СССР № 15, Герой Советского Союза. Родился 10 сентября 1933 года в большой крестьянской семье в деревне Пруды Воловского района Тульской области. Как и все мальчишки той поры, мечтал стать лётчиком. После окончания в 1956 году Батайского военного авиационного училища, направлен в 48-ю Воздушную армию, где и продолжил службу в качестве лётчика 86-го гвардейского истребительного авиационного полка 119-й истребительной авиационной дивизии до самого зачисления в отряд космонавтов. 15 января 1969 года вместе с Борисом Волыновым и Алексеем Елисеевым отправился на орбиту на корабле “Союз-5”. На следующий день впервые в истории космонавтики была произведена стыковка двух кораблей на орбите. После стыковки кораблей “Союз-4” и “Союз-5” в соответствии с программой полёта Евгений Хрунов и Алексей Елисеев и вышли в открытый космос и через 37 минут на корабле “Союз-4” их встретил Владимир Шаталов. За это время они провели ряд экспериментов и фотографирование станции. До сей поры это единственный случай, когда переход из корабля в корабль был осуществлён через открытый космос. Хрунов был вторым среди советских космонавтов, побывавших в открытом космосе. В шутку друзья назвали его первым космическим почтальоном. Он доставил с Земли корреспонденцию Владимиру Шаталову, командиру корабля “Союз-4”, который стартовал на сутки ранее экипажа Союза-5. Евгений Хрунов проработал в космосе 1 сутки 23 часа 46 минут. До ухода из отряда космонавтов проходил подготовку по различным программам, включая лунную, но в космических полётах более не участвовал. В 1968 году закончил Военно-инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, а 1972 году и Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Из Вооружённых сил в запас ушёл в звании полковника. Скончался 19 мая 2000 года. Похоронен в Москве на Останкинском кладбище.

|

|

Марс Закирович Рафиков родился 29 сентября 1933 года в селе Бегабад, Джалалабадской области, ныне Республика Кыргызстан. По национальности татарин. Его отец погиб на фронте под Харьковом в сентябре 1943 года. В отряд космонавтов пришёл с должности старшего лётчика 3-го Гвардейского истребительного авиационного полка ПВО 15-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии, что дислоцировалась в городе Орёл. Проходил подготовку к космическим полётам на корабле типа “Восток”. За участие в подготовке первого полёта человека в космос был награждён орденом Красной Звезды. 24 марта 1962 года за самовольную отлучку из расположения части был отчислен не только из отряда космонавтов, но и из Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. По собственному мнению причиной отчисления послужило его желание развестись с женой. После отчисления из отряда космонавтов продолжил службу в различных частях ВВС Советской Армии Прикарпатского, Закавказского и Одесского военных округов, а также в Группе советских войск в Германии. В октябре 1978 года был списан с лётной работы по состоянию здоровья и переведён на должность начальника группы боевого управления 604-го Центра боевого управления авиации в штабе 5-й Воздушной армии Одесского военного округа. В 1980 году участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве авианаводчика в составе мотострелкового батальона. За участие в боевой операции был награждён вторым орденом Красной Звезды. 7 января 1982 года уволен в запас в звании “майор”. Вскоре переезжает в Алма-Ату. С 1982 года работал старшим инспектором по воинскому учёту отдела кадров Алма-атинского домостроительного комбината, затем работал начальником курсов гражданской обороны. С 1986 года работал Старшим тренером по дельтапланерному спорту авиационного отдела ЦК ДОСААФ Казахстана, затем работал инструктором в Алма-Атинском аэроклубе. Скончался 23 июля 2000 года от сердечного приступа. Похоронен на кладбище посёлка Бурундай в Алма-Атинской области. Автор книги «Мы, парни из отряда «Икс».

|

|

Герой Советского Союза, генерал-полковник, доктор технических наук, космонавт № 2 планеты Земля — Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино, Косихинского района Алтайского края. Его отец — Степан Павлович, участник Великой Отечественной войны был писателем, играл на множестве музыкальных инструментов, рисовал, писал стихи и песни. В 1955 году окончил 9-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков ВВС в городе Кустанай Казахской ССР, а в 1957 году Сталинградское военное авиационное училище лётчиков им. Краснознамённого сталинградского пролетариата в городе Новосибирске, получив диплом с отличием и квалификацию “военный лётчик”. До зачисления в отряд космонавтов служил в Ленинградском военном округе в 26-м авиаполке. С октября 1960 по апрель 1961 года проходил непосредственную подготовку к полёту на КК «Восток» в составе группы. 8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен запасным пилотом КК “Восток”. 12 апреля 1961 года был дублёром Юрия Гагарина. Самый молодой человек, совершивший космический полёт. На космическом корабле “Восток-2” выполнил первый в мире космический полет длительностью более суток. Продолжительность полёта составила 1 сутки 01 час 18 минут. В 1966 — 1970 годах проходил подготовку в группе по программе “Спираль”. В 1967 в ходе подготовки по программе “Спираль” в ГКНИИ ВВС им. В.П. Чкалова в городе Ахтубинск Астраханской области принимал участие в испытаниях самолётов МиГ-21 и Су-7 (всех модификаций), Су-9, Су-11, Як-28, ЯК-25РВ и др. В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, а в 1972 году с отличием Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР им. К.Е. Ворошилова. С 1972 по 1973 годы служил на должности заместителя начальника Центра по управлению космическими аппаратами военного назначения Главного управления космических средств Министерства обороны СССР, с 1973 по 1979 годы — на должности заместителя, а с 1979 по 1991 годы — на должности первого заместителя начальника ГУКОС МО СССР по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам. Являлся председателем нескольких государственных комиссий по испытаниям ракетно-космических систем. Являлся активным идеологом создания морских кораблей измерительного комплекса, принял большое личное участие в разработке корабля проекта 1914 “Маршал Неделин”. В октябре 1991 года вышел в запас. С 1992 по 1993 годы — президент Международного научно-технического центра по космонавтике и электронике “Космофлот”, с 1993 по 1995 годы — заместитель председателя совета Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса, а с 1999 года — президент Федерации космонавтики РФ. Жил в Москве. Успешно баллотировался в первом (1993 год) и втором (1995 год) созывах в Государственную Думу от КПРФ. 14 мая 1995 года победил на довыборах в Коломенском округе. Входил во фракцию КПРФ в первом и втором созывах. Скончался 20 сентября 2000 года от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

|

|

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 года в селе Шоршелы, Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Первый космонавт, который участвовал в военном эксперименте в космосе. В 1950 году был призван в армию. Как выпускник техникума, был направлен в школу воздушных стрелков при Кировабадском ВАУЛ им. В.С. Хользунова. В 1952 г. Николаев стал курсантом Черниговского ВАУЛ, где проучился год. Затем его перевели во Фрунзенское ВАУЛ, которое он с успехом окончил в 1954 г. Получив распределение в авиацию ПВО, он прослужил в должностях от простого лётчика до адъютанта авиационной эскадрильи — старшего лётчика. Совершил два космических полёта. с 11 по 15 августа 1962 года на корабле “Восток-3”, совершив 64 витка вокруг Земли (первый многосуточный полёт в истории космонавтики и первый групповой полёт космических кораблей, совместно с кораблём “Восток-4”). В этом полёте проведён первый военный эксперимент с участием космонавтов на орбите — по программе создания перехватчика спутников, при этом “Восток-4”, пилотируемый Павлом Поповичем, играл роль перехватчика, а пилотируемый Николаевым “Восток-3” — цели. Также в ходе полёта проведены первые эксперименты по радиосвязи между экипажами двух кораблей в космосе, выполнена программа научно-технических и медицинско-биологических экспериментов. После первого полёта связал свою жизнь с работой отряда космонавтов. В 1964 году назначен командиром отряда советских космонавтов. В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную академию им. H. E. Жуковского. В 1965-1969 годах входил в группу космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/”Зонд” и посадке на неё Л3. с 1 по 19 июня 1970 года в качестве командира космического корабля “Союз-9” (совместно с В. И. Севастьяновым). Корабль сделал 286 оборотов вокруг Земли за 424 ч 59 мин. После возвращения из этого рекордного по продолжительности полёта космонавты испытывали серьёзные трудности при адаптации к земной гравитации (“эффект Николаева”). Н.Л. Каманин так описывает свои впечатления от встречи с космонавтами: “Когда я вошёл в салон самолёта, Севастьянов сидел на диване, а Николаев — за столиком. Я знал. что они тяжело переносят возвращение на Землю, но не рассчитывал увидеть их в таком жалком состоянии: бледные. опухшие, апатичные, без жизненного блеска в глазах — они производили впечатление совершенно измождённых, больных людей… Когда вышли из самолёта, Андриян в конце рапорта не удержался и. следуя установившейся традиции, добавил: “Готовы выполнить любое новое задание!” После рапорта он ещё нашёл в себе силы обнять и поцеловать жену и поднять на руки дочь Алёнку. От напряжения он сильно побледнел и еле удержался на ногах…” Объективные данные свидетельствуют: за время полёта периметр бедра космонавтов уменьшился на 7.5 см. периметр голени — на 3.5 см, тонус мышц ног упал на 78%, т.е. была полностью растренирована система мышц. Сердце уменьшилось на 12.57° по площади, а по объёму — на 20%. Минутный обмен крови сократился в 2 раза, т.е. сердце прокачивало в 2 раза меньше крови. По сути у Николаева уже было прединфарктное состояние. Несколько дней космонавты пролежали пластом в профилактории Звёздного городка! Только через неделю они смогли на 15 минут выбраться на прогулку. Реадаптация проходила очень тяжело. К вечеру (даже через неделю после полёта), как правило, поднималась температура и усиливались мышечные боли. Конечно, об этом тогда писать и говорить было не принято… В 1968-1974 гг. работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Проходил подготовку к полёту по «лунной» программе, являлся командиром одного из экипажей. После смерти С. П. Королёва и закрытия советской «лунной» программы готовился к полётам на кораблях типа “Союз”. Являлся командиром дублирующего экипажа корабля «Союз-8» (октябрь 1969 года). С 1974 года — первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. Параллельно с основной работой был депутатом Верховного Совета РСФСР ряда созывов. В 1981 году за достижения в области космических исследований Николаеву присуждена Госпремия СССР. Параллельно с работой, связанной с космосом, занимался и общественной деятельностью. Был депутатом Верховного Совета РСФСР 6-12 созывов, Верховного Совета СССР 8-го созыва, народным депутатом РСФСР 1990-1993 гг. Избирался делегатом съездов КПСС с XXII (1966 г.) по XXVI (1981 г.). Он является автором (в т.ч. в соавторстве) около десятка книг и более 100 научных работ и публикаций. В 1976 г. стал кандидатом технических наук. С 1994 года работал в аппарате Мандатной комиссии Госдумы РФ. Скончался скоропостижно 3 июля 2004 года в Чебоксарах, где был главным судьёй V Всероссийских летних сельских спортивных игр, по пути в гостиницу “Спорт”, от сердечного приступа, повлёкшего пятый инфаркт. По инициативе земляков, поддержанной первым президентом Чувашии Н. В. Фёдоровым, похоронили Андрияна Григорьевича 6 июля 2004 года с республиканскими почестями в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Республики Чувашия во дворе дома (сейчас это Музей космонавтики), где он родился и провёл детство. Автор книг “Встретимся на орбите”, “Космос — дорога без конца” и “Притяжение Земли”.

|

|

Карташов Анатолий Яковлевич родился 25 августа 1932 года. После 7 классов средней школы поступил в Воронежский авиационный техникум, который окончил в 1952 году по специальности “техник-механик авиамоторостроения”; одновременно в Воронежском аэроклубе получил право пилотирования самолёта.

С 15 октября 1952 года — в рядах ВС СССР (призван Смоленским РВК Воронежа). В 1954 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Служил лётчиком (с 1957 года — старшим лётчиком) 722-го истребительного авиационного полка 26-й истребительной авиационной дивизии (22-я воздушная армия, Северный военный округ). В 1960 году был отобран для подготовки к космическому полёту и после медицинского обследования в 7 ЦВНИАГ (Москва) зачислен слушателем-космонавтом в первый отряд советских космонавтов. Проходил подготовку к космическому полёту на корабле “Восток”, был отобран в группу шести космонавтов, готовившихся к первому полёту. 16 июля 1960 года после одной из тренировок на центрифуге (перегрузка 12 g) на его спине были обнаружены мелкие кровоизлияния (петехии), в связи с чем был направлен на дополнительное обследование в ЦВНИАГ, затем продолжил подготовку к полёту. В начале апреля 1961 года его имени не оказалось в списке второй группы слушателей-космонавтов, представленной к сдаче экзаменов. Подал рапорт на отчисление из отряда, несмотря на отговоры коллег; 7 апреля 1961 года приказом Главкома ВВС № 462 был отчислен из отряда космонавтов по болезни. С мая 1961 по май 1962 года служил лётчиком-испытателем военного представительства № 71 МО СССР. С июля 1962 служил лётчиком смешанной испытательной авиаэскадрильи воздухоплавательного НИЦ ВВС; с 1963 года — лётчиком смешанной учебной тренировочной эскадрильи 839-го отдельного учебно-тренировочного авиационного полка ВВС (самолёты Ил-14 и Ан-2; Уссурийск); с 1964 — лётчиком авиазвена транспортных самолётов и вертолётов 839-й бомбардировочной авиационной эскадрильи отдельного учебно-тренировочного авиационного полка ВВС[2]. С 17 августа 1966 года служил старшим лётчиком-испытателем военных представительств МО СССР:

28 марта 1985 года уволен в запас в звании полковника. С 1985 года работал лётчиком-испытателем в КБ им. О. К. Антонова (Киев; самолёты Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-30). Умер 11 декабря 2005 года в Киеве после тяжёлой продолжительной болезни; похоронен на Берковецком кладбище Киева. |

|

Попович Павел Романович Родился 5 октября 1930 года в семье кочегара Романа Порфирьевича Поповича и Феодосии Касьяновны Семёновой в украинском селе Узин. Во время Великой Отечественной войны находился на оккупированной территории. Окончил Магнитогорский индустриальный техникум профтехрезервов (ныне — Многопрофильный колледж МГТУ им. Носова) и одновременно Магнитогорский аэроклуб (1951). Затем окончил военное авиационное училище (1954), после чего служил в частях ВВС. После космического полёта окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, защитив диплом в январе 1968 года по теме силовой установки одноместного воздушно-космического ЛА, проект которого разработала группа слушателей-космонавтов, включавшая Гагарина и Титова. С 1960 года в отряде космонавтов, секретарь партийной организации отряда. 12-15 августа 1962 года совершил на корабле “Восток-4” первый в мире групповой полёт двух пилотируемых кораблей, совместно с А. Г. Николаевым, который пилотировал “Восток-3”. В ходе полёта были проведены первые эксперименты по радиосвязи между экипажами двух кораблей в космосе, выполнена программа научно-технических и медико-биологических экспериментов. Попович выполнял ориентацию корабля в пространстве с помощью системы ручного управления. За успешное осуществление первого в мире группового космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм Попович получил звание Героя Советского Союза. В 1965 году Павел Попович, воспитанник Магнитогорского аэроклуба, получившего впоследствии его имя, стал первым обладателем звания “Почётный гражданин Магнитогорска”. Второй полёт в космос Попович совершил 3 — 19 июля 1974 года на космическом корабле “Союз-14” как командир первого экипажа (совместно с бортинженером Ю. П. Артюхиным) к первой военной орбитальной станции программы “Алмаз”. 5 июля корабль совершил стыковку со станцией “Салют-3”, которая находилась на орбите с 25 июня. Совместный полёт продолжался 15 суток. Во время полёта космонавты исследовали геоморфологические объекты земной поверхности, атмосферные образования и явления, физические характеристики космического пространства, провели медико-биологические исследования по изучению влияния факторов полёта на организм человека и определение рациональных режимов работы на борту станции. За этот полёт Павлу Поповичу было повторно присвоено звание Героя Советского Союза (20 июля 1974). Попович с нелетавшей женщиной-космонавтом Валентиной Пономарёвой должен был составить первый в мире смешанный экипаж, однако запланированный на 1965 год полёт корабля “Восход-4” с таким экипажем был изменён на полёт в 1966 году экипажа из двух женщин, который также не состоялся. В 1965-1969 годах Попович входил в группу космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/”Зонд” и посадке на неё Л3. Полёт пилотируемого корабля “Зонд-7” по программе облёта вокруг Луны был предварительно назначен на 8 декабря 1968 года. Попович был командиром одного из трёх сформированных экипажей. Но этот (как и последующие) полёт был отменён, несмотря на то, что экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне для обеспечения приоритета СССР (американцы планировали аналогичный пилотируемый полёт на 21-27 декабря 1968 года). Дело в том, что предыдущие беспилотные полёты кораблей «Зонд» (Л1) были полностью или частично неудачными из-за неотработанности корабля и ракеты-носителя “Протон”. Приоритет остался за США — “Аполлон-8” в запланированные сроки совершил пилотируемый облёт Луны. Попович также был командиром одного из экипажей, которые должны были выполнить экспедиции на Луну с высадкой на неё командира экипажа. Эти полёты были отменены после успешной высадки американцев на Луну на “Аполлоне-11” в июле 1969 года, когда стало ясно, что СССР проиграл в «лунной гонке». Попович в 1968 году должен был быть командиром экипажа корабля “Союз-3”, с которым должен был стыковаться другой корабль “Союз-4” для второй стыковки пилотируемых кораблей. Однако первая стыковка кораблей не состоялась ввиду катастрофы корабля “Союз-1” и для отработки корабль “Союз-2” второй пары кораблей был запущен беспилотным. Попович входил в экипаж планировавшегося на 1969 год первого полёта военно-исследовательского корабля “Союз 7К-ВИ”, однако эта программа была закрыта в 1968 году. Попович входил в экипаж планировавшегося на июнь 1973 год первого полёта на первую военную орбитальную станцию программы “Алмаз”, однако ввиду неудачного начала полёта (разгерметизации) станции “Салют-2” полёт состоялся позже как “Союз-14” на следующую станцию программы. Шесть созывов был депутатом Верховного Совета УССР. С 1993 года — генерал-майор авиации в запасе. До сентября 2009 года Павел Романович работал председателем совета директоров Государственного института земельно-кадастровых съёмок-ВИСХАГИ (Москва). В 2007 году снялся в клипе на песню “Космос” автора и исполнителя Павла Болоянгова. Умер в ночь на 30 сентября 2009 года в Гурзуфе от инсульта, похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище. |

|

Заикин Дмитрий Алексеевич родился 29 апреля 1932 года и окончил авиационное училище в 1955 году. Проходил службу в авиационных частях.

25 марта 1960 году был отобран для подготовки к космическому полёту, зачислен в первый отряд советских космонавтов. Проходил подготовку к космическому полёту на кораблях “Восток” и “Восход”. После прохождения курса подготовки, 3 апреля 1961, успешно выдержал экзамен. 16 декабря 1961 был зачислен в космонавты. Был дублёром Павла Беляева, командира корабля “Восход-2”. Позже входил в группу космонавтов, которые готовились к полёту на корабле “Восход” в качестве командира дублирующего экипажа, но полёты по этой программе были отменены. С сентября 1966 проходил подготовку к полёту по программе “Союз 7К-ВИ”, но в мае 1968 был отстранён от подготовки по состоянию здоровья. 15 декабря 1968 года получил диплом Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. 25 октября 1969 года отчислен из отряда космонавтов по медицинским показаниям (у него была обнаружена язва желудка). После отчисления из отряда космонавтов продолжил работу в Центре подготовки космонавтов. С 25 октября 1969 года служил ведущим инженером по подготовке космонавтов 1-го отделения 1-го отдела 1-го управления 1-го НИИ ЦПК ВВС. С 9 июня 1970 года служил заместителем командира отряда слушателей-космонавтов и одновременно (в порядке исключения) инструктором-космонавтом 1-го НИИ ЦПК. С 30 апреля 1974 года служил заместителем командира отряда слушателей-космонавтов 1-го управления. С 20 мая 1976 служил ведущим инженером-испытателем 1-го отделения 5 отдела (с 21 июня 1982 года — 3-го отделения 5 отдела), с 1 октября 1986 года — 3-го отделения 15-го отдела 1-го управления 1 НИИ ЦПК. Занимался подготовкой космонавтов к техническим и технологическим экспериментам. Уволен в запас по возрасту 27 августа 1987 года, исключён из списков части 9 октября 1987 года. С 27 октября 1987 года работал слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1-го управления ЦПК. С 30 сентября 1988 года работал инженером-электриком 1-го управления ЦПК. Принимал участие в подготовке космонавтов к проведению научных экспериментов. Вышел на пенсию в 1996 году. Умер 20 октября 2013 года. |

|

Виктор Васильевич Горбатко — Генерал-майор авиации, лётчик-космонавт СССР № 21, дважды Герой Советского Союза. Родился 3 декабря 1934 года в посёлке Венцы, ныне Гулькевичского района Краснодарского края.

В 1953 году окончил Павлоградскую военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков, в 1956 году — Батайскую военную авиационную школу лётчиков. С 22 августа 1956 года служил лётчиком, а с 22 июня 1957 года — старшим лётчиком 86-го гвардейского истребительного авиационного полка 119-й истребительной авиационной дивизии 48-й Воздушной армии Одесского Военного округа. В отряд космонавтов зачислен в 1960 году. В 1968 году закончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, а в 1987 году стал начальником факультета этой академии. Первый космический полёт совершил 12—17 октября 1969 года на космическом корабле “Союз-7” (продолжительность 4 суток 23 часа). Второй — в феврале 1977 года на космическом корабле “Союз-24” и орбитальной станции “Салют-5”. Третий старт состоялся в июле 1980 года на космических кораблях “Союз-36”, “Союз-37” и орбитальной станции “Салют-6” совместно с гражданином Вьетнама Фам Туаном. 9 июня 1970 года участвовал в шахматной партии “Космос -Земля” — первой в истории шахматной партии, сыгранной между космонавтами в полёте и “представителями Земли”. На Земле в паре играли руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и Виктор Горбатко, а в космосе — экипаж космического корабля “Союз-9” — Андриян Николаев и Виталий Севастьянов. Все участники были приняты в почётные члены Центрального шахматного клуба СССР. Решением исполнительного комитета Тираспольского городского Совета депутатов трудящихся 12 апреля 1974 года космонавту Виктору Васильевичу Горбатко было присвоено звание “Почётный гражданин Тирасполя”. В 1974 году был избран председателем Центрального правления Общества советско-монгольской дружбы. С 1982 по 1985 год был председателем Спортивного комитета дружественных армий (СКДА). В марте 1989 года избран народным депутатом СССР по квоте Всесоюзного общества филателистов (1 мандат). На I съезде народных депутатов СССР стал членом Верховного Совета СССР. В декабре 1991 года был одним из тех, кто подписал обращение к Президенту СССР и Верховному Совету СССР с предложением о созыве чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. 7 ноября 2003 года в городе Новокубанске Краснодарского края состоялось торжественное открытие памятной скульптуры Виктора Васильевича Горбатко. Скульптура воспроизводит облик Виктора Васильевича в скафандре космонавта, без шлема. 28 июня 2005 года подписал в числе 50 представителей общественности “Письмо в поддержку приговора бывшим руководителям „ЮКОСа“”. 28 февраля 2015 года был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с острым желудочно-кишечным кровотечением. Умер 17 мая 2017 года от рака желудка. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище. |

|

Валерий Фёдорович Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. С 1-го по 6-й класс учился в школах городов Павловский Посад, Куйбышев, Сызрань, Москва, Тегеран, где жил с родителями (сотрудниками НКПС СССР). С 7-го по 10-й класс учился в мужской средней железнодорожной школе № 1 Москвы. Окончил школу московского аэроклуба ДОСААФ, 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков (ВАШПОЛ) в г. Каменка Пензенской области (1953), Качинское военное авиационное училище лётчиков (1955) и Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского (защитил диплом в январе 1968 года по теме топливной системы ЖРД одноместного воздушно-космического ЛА, проект которого разработала группа слушателей-космонавтов, включавшая Гагарина и Титова. С момента окончания Качинского военного авиационного училища лётчиков имени А. Ф. Мясникова в 1955 году был лётчиком-истребителем и служил в истребительном полку Московского округа ПВО. В состав отряда космонавтов вошёл одним из первых во время первого набора из ВВС в 1960 году. Первый свой полёт в космос совершил в качестве командира корабля “Восток-5” с 14 по 19 июня 1963 года. Продолжительность этого полёта была 4 суток 23 часа 6 минут, он проходил совместно с полётом корабля “Восток-6”, пилотируемого Валентиной Терешковой. Во время полёта ЦК КПСС рассмотрел просьбу космонавта и принял его в члены КПСС без прохождения кандидатского стажа. Во втором своём космическом полёте с 15 по 23 сентября 1976 года также был командиром корабля “Союз-22”. Полёт продолжался 7 суток 21 час 52 минуты 17 секунд. Третий полёт совершил в качестве командира советско-немецкого экипажа на корабле “Союз-31” (26 августа — 3 сентября 1978 года) для работы на борту орбитальной станции “Салют-6”, возвратился на корабле “Союз-29”, весь полёт продолжался 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды. За три полёта в космос налетал 20 сут 17 ч 47 мин 21 с. В 1988 году ушёл из отряда космонавтов. Быковский был командиром экипажа корабля “Союз-2”, который должен был стартовать 24 апреля 1967 года для стыковки с запущенным ранее кораблём “Союз-1” и перехода второго и третьего членов экипажа “Союза-2” (Елисеева и Хрунова) для возвращения на “Союзе-1”. Ввиду неполадок на “Союзе-1” (полёт которого окончился гибелью космонавта Комарова) старт “Союза-2” был отменён. В 1965-1969 годах Быковский возглавлял группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/”Зонд” и посадки на неё Л3. Полёт пилотируемого корабля “Зонд-7” по лунно-облётной программе был предварительно назначен на 8 декабря 1968 года. По предварительным назначениям, Быковский был командиром главного экипажа. Но полёт был отменён, несмотря на то, что экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить немедленно лететь к Луне для обеспечения приоритета СССР (американцы планировали аналогичный пилотируемый полёт на 21—27 декабря 1968 года). Дело в том, что предыдущие беспилотные полёты кораблей “Зонд” (Л1) были полностью или частично неудачными из-за неотработанности корабля и ракеты-носителя “Протон”. Приоритет остался за США — “Аполлон-8” в запланированные сроки совершил пилотируемый облёт Луны. Быковский также был командиром одного из экипажей, которые должны были по другой (лунно-посадочной) программе выполнить экспедиции на Луну с высадкой на неё командира экипажа. Эта программа также была отменена ввиду проигрыша СССР в “лунной гонке” после успешной высадки американцев на Луну на “Аполлоне-11” в июле 1969 года. В 1973 году возглавлял специальный отдел по осуществлению проекта ЭПАС при Центре подготовки космонавтов. 26 августа 1978 года в качестве командира советского космического корабля “Союз-31” вместе с первым и единственным космонавтом ГДР Зигмундом Йеном выполнил экспедицию посещения на орбитальную станцию “Салют-6”. Посадка была совершена на космическом корабле “Союз-29”. Полёт длился 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды. После этого совместного полёта Валерий Быковский был внесён в список почётных граждан Берлина. Умер 27 марта 2019 года. Прощание состоялось 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звёздного городка. Похоронен Быковский в тот же день в подмосковной деревне Леониха, где он жил. |

|

Леонов Алексей Архипович родился 30 мая 1934 года в деревне Листвянка (ныне Тисульского района Кемеровской области). Был восьмым ребёнком в семье. Русский. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге, куда поступил по комсомольскому набору. В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ЧВАУЛ) и вступил в КПСС. Был направлен лётчиком в 113-й гвардейский истребительный авиационный полк 10-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 69-й воздушной армии Киевского военного округа, а в 1959 году — старшим лётчиком в Группу советских войск в Германии, 294-й отдельный разведывательный авиационный полк 24-й воздушной армии. В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. В 1963 году был вторым дублёром Валерия Быковского при подготовке полёта “Востока-5”. 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле “Восход-2”. В ходе полёта осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос, проявив при этом исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль.За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.В 1965-1969 годах в группе космонавтов участвовал в подготовке по лунно-облётной и лунно-посадочной программам. Вместе с Олегом Макаровым входил в состав первого из трёх сформированных в 1967 году экипажей для облёта Луны. В начале декабря 1968 года члены трёх подготовленных экипажей написали письмо в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить стартовать немедленно (в США пилотируемый облёт Луны планировался на 21—27 декабря 1968 года), невзирая на неудачи предшествующих беспилотных запусков. Пилотируемый запуск намечался на 9 декабря 1968 года, но разрешение так и не было получено. В 1969 году два экипажа (в том числе экипаж Леонова) продолжали подготовку к высадке на Луну, но подготовка прекратилась после двух неудач с запуском ракеты Н-1 и успешной высадки на Луну 21 июля 1969 года экипажа “Аполлон-11”.В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского (инженерный факультет).22 января 1969 года находился в автомобиле, обстрелянном офицером Виктором Ильиным в ходе покушения на Л. И. Брежнева, не пострадал.В 1971 году был командиром основного экипажа Союза-11 (вместе с Валерием Кубасовым и Петром Колодиным). Незадолго до старта медкомиссия дала отвод Кубасову, экипаж заменили. Полетели дублёры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев, погибшие при посадке спускаемого аппарата.В 1975 году, 15-21 июля, совместно с В. Н. Кубасовым, совершил второй полёт в космос в качестве командира космического корабля “Союз-19” по программе “ЭПАС” (программа “Союз – Аполлон”). Продолжительность полёта — 5 сут 22 ч 30 мин 51 с. Тогда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран.За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм А. А. Леонову 22 июля 1975 года было присвоено звание генерал-майора авиации, он был награждён второй медалью “Золотая звезда” и орденом Ленина. В 1970-1991 годах — заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. В 1981 году окончил адъюнктуру при Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Был председателем Всесоюзного совета по комплексу ГТО при Спорткомитете СССР с 1973 года, членом НОК СССР, организационного комитета Олимпиады 1980 года в Москве. Кандидат технических наук. Имеет 4 изобретения и более 10 научных трудов. Вышел на пенсию в 1991 году, жил в Москве. С марта 1992 года в запасе. В 1992—1993 годах — директор космических программ фирмы “Четек”. Советник первого заместителя председателя совета директоров “Альфа-банка”, в начале 2000-х годов — вице-президент “Альфа-банка”. Член партии “Единая Россия” с 18 декабря 2002 года, входил в состав Высшего совета партии. Получил признание как художник (сотрудничал с Андреем Константиновичем Соколовым), его работы широко выставляются и публикуются. С 1990 года был руководителем проекта “Знамя Мира в Космосе”. А. А. Леонов увлекался живописью: “Картина космической бездны, которую я увидел, своей грандиозностью, необъятностью, яркостью красок и резкостью контрастов чистой темноты с ослепительным сиянием звёзд просто поразила и очаровала меня”. В 2017 году Третьяковская галерея получила в дар две живописные картины 2006 года — одна посвящена выходу в космос, другая называется “Космический пейзаж”. В начале 2000-х годов настоятель Леушинского подворья в Санкт-Петербурге и создатель Мемориального музея святого Иоанна Кронштадтского в Кронштадте протоиерей Геннадий (Беловолов) предложил Леонову написать икону для космонавтов, тот изобразил Богородицу на фоне состыкованных в виде креста кораблей “Аполлон” и “Союз”. В начале 1970-х годов в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым Леонов создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. Дебют тандема в филателии состоялся в марте 1967 года, когда художниками была выполнена серия из трёх марок, посвящённая Дню космонавтики (ЦФА [АО “Марка”] № 3476-3478). В октябре того же года увидела свет серия из пяти марок “Космическая фантастика” (ЦФА [АО “Марка”] № 3545-3549), посвящённая освоению Вселенной. Следующая серия из 6 марок тандема Леонов-Соколов вышла в сентябре 1972 года к 15-летию космической эры (ЦФА [АО “Марка”] № 4162-4167). В композиционном решении эта серия не была похожа ни на одну из предыдущих работ авторов. Художественное поле каждой марки было разбито на две части: на большей из них изображены достижения советской космонавтики на тот момент, на другой — будущее космической эры. Марки этой серии были признаны лучшими марками СССР 1972 года в разделе “Советская наука и техника”. К 15-летию первого выхода человека в открытый космос был выпущен почтовый блок СССР с рисунком А. Леонова и факсимиле его подписи (ЦФА [АО “Марка”] № 5064). В последние годы Леонов много болел. В начале февраля 2019 года ему сделали операцию на пальцах ноги из-за диабета, и после этого он постоянно находился в госпиталях. Скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет в Москве, в госпитале имени Бурденко. Похоронен с воинскими почестями 15 октября 2019 года в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище. |

|

Борис Валентинович Волынов — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук (1980). Единственный ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов СССР. Родился в Иркутске 18 декабря 1934 года, где его мать Евгения Израилевна Волынова (1910—1991) в это время училась в медицинском институте. Детство и юность провёл в городе Прокопьевске Кемеровской области, где жила семья матери и куда она с сыном уже будучи врачом-педиатром уехала после окончания института в 1938 году. В Прокопьевске она работала главным врачом санитарной части шахты Коксовая-1. В послевоенные годы жил в Кишинёве в семье старшей сестры матери — военного врача Ревекки Израилевны Волыновой (в замужестве Волыновой-Судит, 1903—1968), майора медицинской службы, кавалера ордена Красной Звезды (1944), до призыва в 1941 году также жившей в Прокопьевске, а после демобилизации работавшей в Кишинёве главным врачом родильного дома. Здесь он впервые летал на самолётах санитарной авиации, когда сопровождал свою тётю в вылетах в отдалённые сельские районы Молдавии за роженицами. Со школьных лет был одержим мечтой стать лётчиком. В 1952 году окончил среднюю школу. В 1953 году — военную авиационную школу, а затем, в 1956 году — Сталинградское военное авиационное училище лётчиков под Новосибирском. После окончания училища служил в авиационных частях Московского округа ПВО (лётчик, старший лётчик), летал на самолёте МиГ-17.В марте 1960 года зачислен в отряд космонавтов (1960 Группа ВВС № 1). С сентября 1961 по 6 января 1968 года являлся слушателем инженерного факультета Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) им. Н. Е. Жуковского, где получил квалификацию “лётчик-инженер-космонавт”.В 1980 году в ВВИА имени Н. Е. Жуковского защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. Опубликовал научные труды в области эргономики космических летательных аппаратов, психологическим проблемам космонавтики и инфракрасной спектрографии солнца.С 1970 года командир отряда слушателей-космонавтов. В 1976 году назначен заместителем командира отряда космонавтов, старшим инструктором-космонавтом (с 1982 года — инструктор-космонавт-испытатель). С 1983 по 1990 год — командир отряда космонавтов. В мае 1990 года уволен в запас по возрасту и отчислен из отряда космонавтов. Таким образом, установил абсолютный мировой рекорд — 30 лет службы в отряде космонавтов. Он и его жена Тамара Фёдоровна живут в Звёздном городке (были соседями по площадке с вдовой Ю. А. Гагарина — Валентиной Ивановной).Он считается первым евреем (по галахическому определению), побывавшим в космосе. По документам, он русский, и чего-то еврейского в его детстве, по его словам, было “мало, если оно вообще было”. Однако еврейское происхождение его матери, наличие еврейских родственников мешало его участию в полётах. Б. В. Волынов принадлежит к первому набору в группу космонавтов, в отряде с марта 1960 года. Прошёл полный курс подготовки к полётам кораблей типа “Восток”. С ноября 1961 по август 1962 года проходил подготовку по программе группового полёта корабля “Восток-3” и “Восток-4” в группе космонавтов. В июне 1963 года был дублёром Валерия Быковского во время полёта корабля “Восток-5”. В 1964 году проходил тренировку для полёта на космическом корабле “Восход” вместе с Борисом Егоровым. В 1965 году проходил тренировку в качестве командира экипажа космического корабля “Восход-3”, однако в мае 1966 года полёт был отменён. С сентября 1966 по 1967 год проходил теоретическую подготовку по программе облёта Луны на космическом корабле “Л-1” в составе группы космонавтов. 15 января 1969 года Б. В. Волынов (позывной “Байкал-1”) совершил полёт на космическом корабле “Союз-5”. Во время полёта впервые была осуществлена стыковка с другим космическим кораблём “Союз-4”. Два космонавта, Евгений Хрунов и Алексей Елисеев, вышли в открытый космос и перешли в корабль “Союз-4” под управлением лётчика-космонавта В. А. Шаталова. Корабли “Союз-4” и “Союз-5” находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут. 18 января 1969 года Б. В. Волынов вернулся на Землю на корабле “Союз-5”. Во время спуска не произошло отделения приборного отсека от спускаемого аппарата корабля. По этой причине спуск был баллистический, с перегрузками около 10 g, а не скользящий, когда перегрузки примерно втрое ниже. Кроме того, из-за присоединённого отсека спускаемый аппарат был неверно сориентирован, что привело к нерасчётной работе его теплозащиты. Космонавта не вжимало в ложемент, а тянуло на ремнях, корабль раскрутило. Разделение отсеков произошло поздно, когда корабль уже горел в атмосфере. Вращающийся спускаемый аппарат закручивал стропы парашюта, что могло привести к падению с высоты. Стропы были скручены, но купол не схлопнулся. Скорость спуска была существенно больше штатной. При приземлении Волынов получил несколько серьёзных травм, в том числе и перелом корней зубов верхней челюсти. В 10 часов утра 19 января он вместе с тремя остальными космонавтами докладывал Государственной комиссии о результатах полёта, а 22 января в 13 часов, сразу после посадки самолёта, доставившего космонавтов в Москву, участвовал вместе с остальными тремя космонавтами в докладе руководителям СССР. Из-за последствий травм, в том числе психологических, его на несколько лет отстраняли от полётов. Но он снова смог добиться допуска к полётам. Этому событию посвящён документальный фильм 1-го канала телевидения. Впервые после полёта на космическом корабле “Союз-5” предложение о включении Волынова в космический экипаж на очередной полёт упоминается в дневниковой записи Н. П. Каманина, датированной 23 апреля 1970 года. В дальнейшем Волынов, начиная с 1971 года, неоднократно включался в состав экипажей-дублёров. 6 июля 1976 года Борис Волынов совершил свой второй космический полёт на корабле “Союз-21” вместе с лётчиком-космонавтом СССР Виталием Жолобовым (позывной “Байкал”). На следующий день произошла стыковка с орбитальной станцией “Салют-5”. Это была первая экспедиция на орбитальную станцию “Салют-5”. Полёт продолжался 49 суток. 24 августа 1976 года космонавты вернулись на Землю. После второго полёта Борис Волынов продолжал службу в ЦПК до 1990 года. |